Le grand repos à Blainville durait depuis cinq semaines, on se prêtait donc aux rêveries d’un prochain retour chez soi ; d’autant que la rumeur dans le sens d’un armistice courait, colportée par les jeunes femmes venues rejoindre leurs maris : « une dame de Belfort nous en apporta l’espérance, c’était la jeune épouse de notre vieil adjudant… la dame nous conta que tout Belfort parlait de notre retour» relate Charles Galliet.

Lorsque le 13 mai la troupe est, sans préavis, arrachée à son doux cantonnement, on espère donc qu’il s’agit d’un retour au bercail : (toujours Charles Galliet)

« A sept kilomètres de Blainville, en gare d’Einvaux, un train nous attendait, la locomotive sous pression en tête du convoi , était sur la voie en direction de Charmes et d’Epinal – plus de doute possible, nous allions vers l’arrière et l’embarquement fut joyeux …

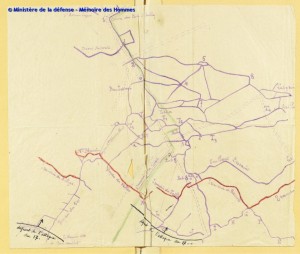

Quand le train se mit à rouler, emportés par nos rêves, nous pensions lire déjà les noms des stations connues : Epinal, Xertigny, Aillevilliers, Luxeuil et tous ces noms chantaient le refrain du retour ; et puis ce fut étrange, nous ne trouvâmes sur notre chemin que d’autres noms complètement inconnus ; nous n’avions pas de carte et pas de livret –chaix, dans quel jeu de colin-maillard ferroviaire étions nous engagés ?

Nous le sûmes le matin suivant, le 171e RI débarquait en gare de Sorcy, sur le quai les officiers du 1er bataillon dont le train avait devancé le nôtre nous attendaient consternés… Nous revenions au Bois d’Ailly. Personne ne pouvait y croire.

…les officiers savaient (la raison de ce retour, une attaque allemande) ; mais la troupe ignorait tout, sauf qu’elle remontait une fois de plus vers les charniers où déjà s’achevait la désintégration de tant de cadavres de ses morts, et c’était cruel au delà du possible.

Quand la colonne se mit en marche dans la brume légère du matin de mai, le silence dans les rangs était tel, que l’on aurait pu croire que passait un cortège funèbre… les camarades marchaient, absents et graves, les cerveaux obsédés par la vision des morts, ceux du dernier hiver, leurs camarades dont les noms oubliés leur revenaient soudain et dont ils revoyaient les visages sanglants, les membres et les corps déchiquetés ; ne leur semblait-il pas que tous ces morts arrivaient à leur rencontre sur ce chemin qui conduisait vers ce qui restait d’eux ? »